Por Marco Severini, Espresso Italia

O Príncipe Andrew deixou o isolamento do Royal Lodge para enfrentar uma cela comum: um gesto simbólico que transcende o episódio pessoal e redesenha, por ora, os limites da monarquia britânica. O seu arresto não é apenas o epílogo de um escândalo que persiste há anos; é um movimento decisivo no tabuleiro institucional que impõe à Coroa uma escolha entre a autodefesa e a normalidade jurídica.

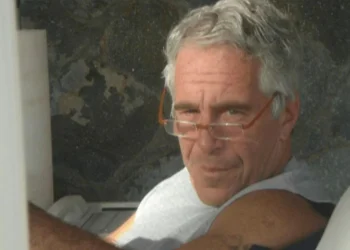

Na análise fria do direito e da diplomacia, aquilo que agora pesa não é apenas a sombra de Jeffrey Epstein sobre a reputação: é a acusação de abuso da função pública (misconduct in public office) relativa ao período em que Andrew exercia funções como enviado comercial do governo britânico. Se houver prova de utilização de informações sensíveis — dossiers sobre Líbia, Rússia e outras matérias estratégicas — para interesses privados, a matéria deixa de ser estritamente criminal e torna-se institucional.

O advogado e estudioso que acompanhou o caso indica que a diferença é crucial: “não estamos mais no domínio da má companhia ou do falhanço privado; estamos perante a potencial violação de deveres públicos”. Em linguagem de cartografia do poder, trata-se de uma nova fronteira entre prerrogativas reais e responsabilidade civil, cujo cruzamento pode provocar um redesenho de fronteiras invisíveis no seio da família real.

O impacto direto recai sobre Carlos III. Até aqui, o Palácio adotou a estratégia clássica da separação entre a pessoa e a instituição: retirada de títulos militares, exclusão progressiva da vida pública e isolamento do implicado. Mesmo assim, a tectônica reputacional sob a qual o monarca governa se afrouxou. O símbolo é potente: a imagem do membro da família real em condição igual aos demais detentos consolida a ideia de que a Coroa aceita a normalidade da justiça ordinária — e, ao mesmo tempo, demonstra a fragilidade dos alicerces da proteção institucional.

O precedente histórico agrava a percepção pública. O último membro da família real a ser preso remonta a Carlos I, deposto e executado em 1649; desde então, nenhum Windsor foi conduzido perante uma cela. Esta lembrança histórica opera como um espelho cultural que aumenta o choque social provocado pelo evento.

Quanto à hipótese de abdicação, é evocada como sugestão retórica mais do que como ameaça real. A abdicação moderna exigiu uma lei do Parlamento no caso de Eduardo VIII; hoje não há sinais concretos nesse sentido. Contudo, o só fato de a palavra circular revela a profundidade da crise simbólica que atravessa a Casa de Windsor.

Outra camada do problema é a divulgação recente de e-mails que indicariam contactos e operações até 2011, material que não estava integralmente público quando as primeiras medidas palacianas foram tomadas. Essa defasagem temporal alimenta críticas sobre a velocidade e amplitude da resposta institucional.

Sobre a responsabilidade moral e financeira da família, há indícios de que Elizabeth II e Carlos III possam ter contribuído para o acordo civil com Virginia Giuffre; porém, estabelecer com precisão o que sabiam ou consentiram exige provas que ainda não foram apresentadas. A questão permanece, portanto, no campo da investigação e da reputação.

Em suma, estamos perante um momento em que a monarquia enfrenta uma pressão reputacional sem precedentes, num cenário em que decisões tomadas no tabuleiro público repercutem na estabilidade do trono e na percepção internacional da instituição. Como num jogo de xadrez, cada movimento subsequente do Palácio — jurídico, comunicacional e institucional — terá de ser calculado com precisão arquitetônica, sob pena de comprometer alicerces já fragilizados.

O drama, para além do indivíduo, é a prova de fogo para a capacidade de adaptação de uma instituição ancestral que agora mede forças com os requisitos modernos da responsabilidade pública.