Por Marco Severini — Espresso Italia

Os Estados Unidos levaram ao centro do palco diplomático uma proposta que redesenha, de modo pragmático e controverso, o caminho para a segurança em Gaza: um programa internacional de buyback de armamentos destinado a desmilitarizar Gaza. A iniciativa, formalizada em sessão do Conselho de Segurança da ONU, prevê que países parceiros adquiram — mediante mecanismos controlados e monitorados — os arsenais em mãos de organizações como o Hamas e outras milícias da Faixa de Gaza.

Segundo a exposição apresentada pelo embaixador americano junto à ONU, Mike Waltz, o projeto articula três vetores principais: o desmantelamento físico das armas, um processo acordado de decommissioning sob supervisão de observadores internacionais independentes, e um programa de reintegração e compensação financiado por doadores externos. Na linguagem da geopolítica, trata-se de mover peças sensíveis no tabuleiro para reduzir focos de tensão, ao mesmo tempo em que se tenta preservar o equilíbrio de influência regional.

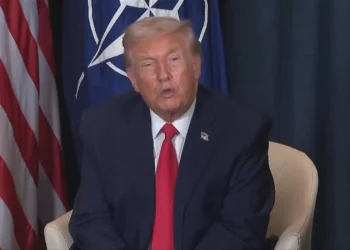

O programa insere-se no escopo mais amplo do plano de paz em 20 pontos promovido pela administração do presidente Donald Trump, respaldado pela Resolução 2803 do Conselho de Segurança, que também prevê a criação de uma força internacional de estabilização e de uma autoridade transitória para a reconstrução. Esta arquitetura, apelidada por críticos de Board of Peace, tem sido descrita como uma estrutura com clara predominância norte-americana e israelense, com representação palestina limitada ou ausente — um movimento que redesenha fronteiras de autoridade mais do que mapas geográficos.

No campo militar, a proposta antecipa a participação de uma força de estabilização liderada por oficiais dos EUA e aliados. O nome que tem sido associado ao comando operacional é o do general Jasper Jeffers, proposto à frente da chamada Gaza Stabilization Force. Jeffers, veterano de operações em teatros como Iraque e Afeganistão, simboliza a faceta mais hard-power do projeto: segurança imposta por estruturas hierarquizadas e de elevado controle, concebidas para garantir a implementação do plano de paz sob supervisão estrita.

Do lado das lideranças palestinas, a reação foi de rejeição e cautela. Mousa Abu Marzouk, figura relevante do Hamas, negou a existência de qualquer acordo prévio que implique a entrega de armas ou sua destruição, afirmando que o tema do desarmamento nunca esteve negociado. Este contraste expõe a tensão entre propostas externas de engenharia política e a realidade de legitimação local — um choque que pode minar a eficácia de um mecanismo cujo sucesso depende tanto de incentivos materiais quanto de assentimento político.

Analiticamente, proponho ler esta iniciativa como um movimento estratégico de longo prazo: o buyback funciona, na teoria, como mecanismo de conversão de capacidade militar em capital político e econômico, um tipo de «troca de peças» no tabuleiro que pretende reduzir ameaças imediatas. Contudo, sem garantias robustas de verificação, envolvimento palestino legítimo e planejamento sustentável de governança, os alicerces dessa política correm o risco de permanecer frágeis — produzindo localidades desmilitarizadas no mapa, mas sem resolver as causas profundas do conflito.

Em suma, a proposta americana é um passo decisivo na tectônica de poder regional: ao mesmo tempo em que busca desarmar atores não estatais, ela reconfigura mecanismos de soberania e influência. Resta ver se a diplomacia conseguirá transformar o instrumento técnico do buyback em um processo legítimo e duradouro, e não apenas em mais um movimento calculado num tabuleiro de interesses concorrentes.