No final de 2015, quando as luzes do tabuleiro financeiro incidem sobre Genebra, o Grupo Edmond de Rothschild encontrava-se numa encruzilhada delicada. Após meses de inquietação, o banco privado suíço, controlado por uma ramificação da dinastia Rothschild, aproximava-se de um acordo multibilionário com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos por sua participação em mecanismos que teriam permitido a milionários norte-americanos ocultar ativos.

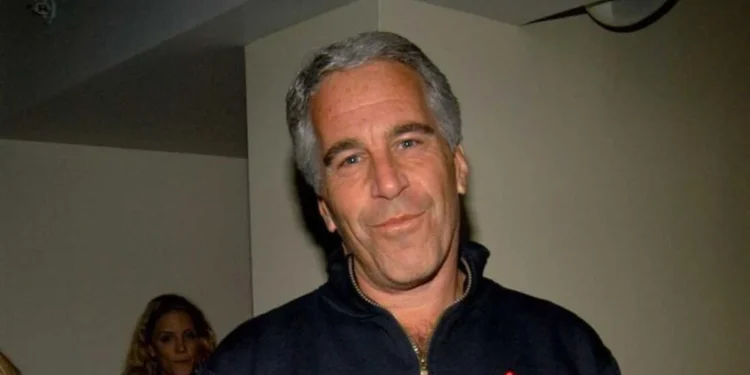

Por trás da cortina, a presidente do grupo na época, Ariane de Rothschild, recorreu a um ator inesperado: Jeffrey Epstein. Foi a ele, e ao advogado que ele apresentou — a jurista Kathy Ruemmler —, que Ariane incumbiu a tarefa de fechar o trato.

Em trocas de email de dezembro de 2015, há um diálogo que revela a natureza transacional dessa intervenção. “45 mio [million]?” indagou Ariane de Rothschild. Epstein respondeu, já com a arquitetura dos honorários delineada, contabilizando uma taxa de US$10 milhões para os advogados e US$25 milhões para si, e comentando que, mesmo somando, “acaba por ficar abaixo de 80, bastante bom”. Ariane retribuiu com agradecimentos: “Deep thks for your amazing help.” Dias depois, o DoJ anunciou oficialmente um acordo de US$45 milhões com o Grupo Edmond de Rothschild.

Essa participação — estratégica e remunerada — é um exemplo eloquente dos laços que Epstein criou com a baronesa que, ao casar-se com a família, assumira o comando operacional do banco. Entre 2013 e pouco antes de sua prisão em 2019, Epstein atuou como conselheiro próximo e confidente, posição que lhe conferiu influência no núcleo de uma das famílias bancárias mais poderosas da Europa. Em 2014, a assistente de Epstein, Lesley Groff, escreveu que “eu sei que a Baronesa Ariane de Rothschild é MUITO importante”.

Em Genebra, o Grupo Edmond de Rothschild ocupa uma posição singular: não é um banco universal como o UBS, tampouco uma mera boutique; é uma casa de private banking com raízes históricas profundas no ecossistema de gestão de riqueza da cidade. Em 2024, o conglomerado ainda reportava SFr184 bilhões sob gestão entre suas áreas de private banking e asset management, demonstrando o alcance do seu peso financeiro.

O início de 2015 marcou uma virada: Benjamin de Rothschild transferiu o controle operacional para sua esposa. Em declarações ao Financial Times, Ariane afirmou que “não era meu objetivo ser CEO do Edmond de Rothschild”, e que aceitou o posto sobretudo para demonstrar o compromisso da família enquanto acionista, em meio à investigação do DoJ e ao processo de reestruturação. No entanto, essa decisão havia sido discutida com Epstein previamente: em dezembro de 2014, semanas antes do anúncio público, Ariane anotou ter “tido uma longa conversa com ele [Benjamin]. Ele aceita: deixar todos os conselhos das subsidiárias e permanecer na Holding… eu como CEO interina com um comitê estratégico.” A resposta de Epstein foi lacônica: “Bom. Próxima discussão: planejamento patrimonial.”

Benjamin de Rothschild manteve o cargo de presidente até sua morte, em 2021, mas desde a nomeação de Ariane, em janeiro de 2015, ficou claro que ela comandava a linha executiva do grupo. O episódio revela algo além de um simples acordo financeiro: expõe um movimento decisivo no tabuleiro das influências, onde redes pessoais e consultorias discretas redesenham fronteiras invisíveis de poder. A presença de Epstein no epicentro dessa negociação evidencia como alicerces frágeis da diplomacia corporativa podem ser instrumentalizados por atores que ocupam posições ambíguas entre o conselho privado e a esfera pública.

Como analista, vejo nessa sequência uma lição de geopolítica financeira: os vetores de poder nem sempre seguem linhas institucionais claras; frequentemente, movem-se por corredores privados, atalhos pessoais e arquiteturas de influência que, bem calculadas, alteram o equilíbrio de riscos e responsabilidades. O acordo de US$45 milhões, portanto, não é apenas um número; é um retrato da tectônica de poder que rege a alta finança europeia e suas interações com Washington.