Por Otávio Marchesini — A cerimônia de abertura das Olimpíadas voltou os olhos da Europa — e da Itália — para um espaço que é, ao mesmo tempo, símbolo e problema: o San Siro, oficialmente estádio Giuseppe Meazza. Na noite em que a praça esportiva ressurgiu em poesia e imagem global, emergiram com igual força as contradições que sempre marcaram este lugar: encanto histórico e limitações práticas.

Quem conhece o velho Meazza não se surpreende com as reclamações: escadarias longas e, por vezes, sem saídas imediatas; gargalos que transformam o fluxo de público em verdadeiros funis; sanitários desatualizados e insuficientes; bares em número reduzido e horários erráticos; uma geografia de portões e cancelas que compartimenta o público mas prejudica a circulação. Tudo isso compõe uma topografia de desconforto que, para especialistas em logística e segurança, torna o estádio velho e incômodo.

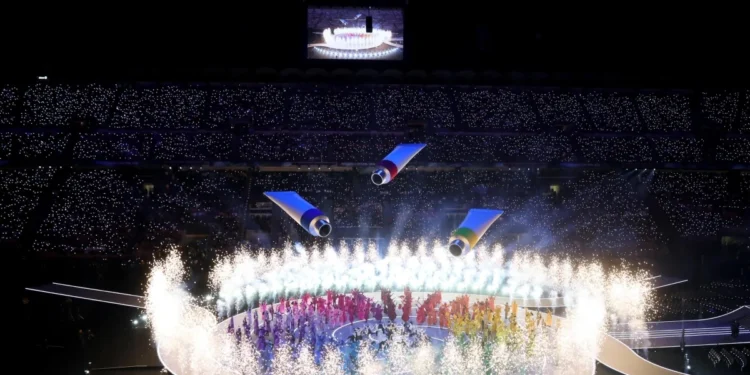

E, no entanto, naquela sexta-feira, com cerca de 67 mil pessoas nas arquibancadas e mais de 9 milhões de telespectadores — incluindo a transmissão nacional — o San Siro voltou a demonstrar o que nenhum número técnico consegue medir: o poder memorial do lugar. A cerimônia foi um exercício de beleza coletiva; momentos de juventude, poesia e espetáculo não celebraram apenas os atletas, mas também a história acumulada nas cadeiras e rampas do estádio.

Não faltaram debates típicos de eventos de grande escala: a performance de artistas internacionais em italiano, a duração do desfile das delegações, a extensão de alguns discursos institucionais — tudo passível de crítica. Mas esses comentários, razoáveis e previsíveis, não apagam a percepção de que o estádio ofertou algo essencial à noite: autenticidade e afetividade.

No plano prático, a venda formal do complexo foi assinada em 5 de novembro por Inter e Milan. A decisão conjunta das duas sociedades aponta para a construção de um novo estádio na mesma zona metropolitana. A programação prevê um período de coabitação entre os dois equipamentos — o atual e o moderno — que pode se estender até 2030. E depois? A hipótese dominante é a demolição do Meazza. Mas a questão segue aberta: demolir ou reutilizar?

Como analista, penso que a disputa não é apenas técnica; é cultural. Estádios são, além de construções, depósitos de memórias coletivas. A possibilidade de transformar partes do San Siro em um polo multifuncional — com museu, espaços comunitários, usos esportivos menores ou integração urbanística — deveria ser debatida com profundidade. A alternativa de derrubar sem um projeto claro de reconversão corre o risco de apagar capítulos da narrativa urbana e esportiva de Milão.

Há também um aspecto econômico: um novo estádio adapta-se a exigências contemporâneas de receitas, hospitalidade e segurança. Para clubes como Inter e Milan, a modernidade é imperativo comercial. Mas a modernização não precisa necessariamente anular o passado; cabe à cidade, aos clubes e às instituições pactuar um modelo que preserve identidade e responda às necessidades operacionais.

Naquele espetáculo inaugural, o Meazza deu ao público uma última lição: mesmo gastas, as estruturas energizam narrativas e emoções. A resposta sobre seu destino determinará não apenas a geografia física de Milão, mas também como a cidade lembra e reescreve sua própria história esportiva. Decidir entre demolição e reinvenção será, em última instância, um ato político e cultural — e não apenas arquitetônico.

O debate segue. E enquanto ele prossegue, o canto do cisne do San Siro permanece como lembrete: espaços esportivos resistem como lugares de memória, sujeitos à modernidade, mas portadores de um elo que a técnica, sozinho, dificilmente substitui.