Por Chiara Lombardi — Em uma noite pensada como um grande plano-sequência, a Itália levou ao mundo uma cerimônia de abertura que funcionou como um espelho do nosso tempo: plural, teatral e consciente do próprio peso simbólico. A produção, que espalhou luz e figurinos entre Arco della Pace (Milão) e Piazza Dibona (Cortina d’Ampezzo), com incursões por Predazzo e Livigno, quis filmar a ideia de país como roteiro múltiplo — cidade e montanha, tradição e espetáculo.

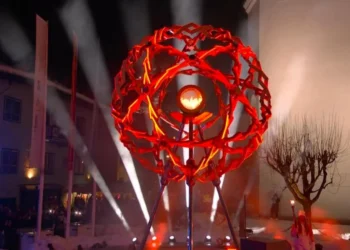

O resultado foi um espetáculo que, em termos cénicos, funciona. O “monster show” assinado pelo Balich Wonder Studio montou quatro pistas e dois braseiros, criando uma iconografia quase operística que celebra o encontro entre o pop e o clássico. O balé que dialogou com Amore e Psiche, a direção artística que evocou Matilda De Angelis e a lembrança afetiva de Raffaella Carrà compuseram um tom quase de fábula — visualmente simbólico e carregado de pequenas citações culturais.

Em suas escolhas de representação, a cerimônia buscou afirmar um possível selo: o espírito gioioso como marca italiana. Foi um gesto deliberado devolver à ideia de festa uma urgência política: colocar 92 delegações em desfile não é apenas logística, é um roteiro oculto da sociedade que insiste em dizer que esporte é palco de encontro e convivência.

Momento de carinho foi o tributo à moda comovente a Giorgio Armani, desfilado em tricolore — a alta-costura como cartaz de vínculo entre Milano e a cena global. O toque afetivo se estendeu ao presidente Sergio Mattarella, que chegou em um bonde de época (um anacronismo pop que fala de memórias coletivas), e ao som emotivo do hino de Mameli interpretado por Laura Pausini. Curioso e quase cinematográfico foi ver Pierfrancesco Favino declamar «L’infinito» de Leopardi no mesmo rito que convidou Mariah Carey a cantar, em italiano um tanto hesitante, «Nel blu dipinto di blu».

No plano dos discursos oficiais, Giovanni Malagò e Kirsty Coventry emprestaram palavras que tentaram equilibrar espetáculo e substância; Charlize Theron, ao acender um dos braseiros, desejou que a chama trouxesse luz para nossas inquietações contemporâneas. Os últimos portadores da tocha cumpriram a função ritual de transformar o simbólico em presença: luz que, por alguns instantes, suspende as nossas ilusões e nos lembra do propósito humano do rito.

Se o espetáculo em si tocou e envolveu, nem tudo aconteceu sem turbulência. A telecronaca Rai mostrou vários momentos de embaraço — lapsos de ritmo, comentários deslocados e um nervosismo que contrasta com o tom épico da festa. Houve, porém, um alívio: as observações mais seguras e bem colocadas de Fabio Genovesi ajudaram a recuperar a transmissão em pontos cruciais. Por outro lado, a transmissão da Eurosport, com o trio Gregorio–Amesi–Livermore, teve uma linha bem mais profissional e contida, oferecendo uma alternativa mais afiada e calibrada para quem buscava contexto sem excessos.

Entre esquetes e números, as apresentações de Sabrina Impacciatore e Brenda Lodigiani divertiram — o jogo do corpo comunicativo superou o desejo de transformar tudo em musical. E, enquanto rememoramos Cortina 1956, a cerimônia atual se inscreve como um novo bilhete de apresentação: não isenta de falhas, mas ambiciosa na tentativa de projetar a imagem de uma Itália que quer falar ao mundo com beleza, ironia e um pouco de drama italiano.

Em termos culturais, essa abertura funciona como um reframe — a Itália não apenas organiza o rito, mas pretende vender ao globo uma narrativa: somos festa, somos história, somos design e moda, somos cinema. O desafio agora é traduzir essa assinatura em persistência: tornar o espírito gioioso menos efêmero e mais política pública, menos teatralidade e mais legado.