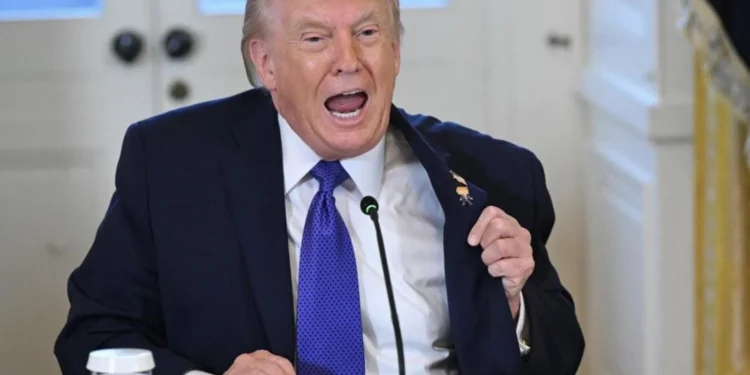

Horas antes de um encontro diplomático envolvendo Estados Unidos, Dinamarca e a Groenlândia, quando crescem as tensões sobre segurança, soberania e presença militar no Ártico, o presidente Trump afirmou ser “inaceitável” que a Groenlândia esteja “nas mãos” de um país diferente dos Estados Unidos. A declaração reaviva a pretensão de controlar a ilha — um território autônomo da Dinamarca — e revela, com clareza diplomática, a visão que orienta sua concepção das relações de poder entre aliados.

Do ponto de vista estratégico e militar, a importância da Groenlândia é incontestável: sua posição no Ártico, o derretimento progressivo das camadas de gelo, as novas rotas comerciais e os depósitos minerais explicam por que Washington deseja reforçar sua presença. No entanto, a realidade operacional contradiz a narrativa de um vazio estratégico a ser preenchido: os Estados Unidos já mantêm bases na ilha e dispõem de acordos com a Dinamarca que permitem expansão adicional. O que realmente está em jogo, portanto, não é tanto um déficit militar, mas um limite político — a soberania de um povo que vive naquele território.

Ao insistir que a Groenlândia não deve ficar “nas mãos” de outrem, Trump posiciona a soberania como uma variável negociável quando interesses estratégicos americanos estão em jogo. Essa leitura instrumental dos vínculos entre aliados fragiliza os alicerces tradicionais da cooperação: se a força ou a coerção econômica tornam-se ferramentas legítimas entre parceiros, perde-se a razão de ser da aliança, expondo os membros menores a riscos de coerção.

Não surpreende que as reações europeias tenham ido além da mera solidariedade formal. Defender a Groenlândia tornou-se, para muitos em Bruxelas e Copenhague, a defesa de um precedente jurídico e político. Nas palavras dos interlocutores europeus, admitir que um aliado possa pretender assumir soberania de um território autônomo sob argumento de interesse estratégico seria abrir uma caixa que rapidamente corroeria regras e confiança mútua — um movimento capaz de redesenhar, de forma informal, fronteiras de influência no Ártico.

O desconforto manifestado dentro da NATO é, por isso, mais intenso do que as reações no seio da União Europeia: a aliança militar transatlântica sofre quando um de seus membros maiores trata a soberania alheia como peça negociável. A erosão da confiança entre aliados constitui um risco estrutural para a arquitetura de segurança coletiva que vem sendo construída desde o fim da Segunda Guerra.

Além da dimensão externa, há um elemento doméstico norte-americano que fragiliza a iniciativa. A opinião pública dos Estados Unidos não acompanha o entusiasmo presidencial: segundo pesquisa Reuters/Ipsos, apenas 17% dos americanos apoiam a aquisição da Groenlândia. A rejeição ao uso da força é ampla, inclusive entre eleitores republicanos. Essa discrepância sugere que a insistência em torno da ilha tem mais a ver com uma concepção pessoal de poder do presidente do que com um consenso estratégico no establishment de Washington.

Essa miscelânea de gestos e recuos já produziu episódios semelhantes: após operações envolvendo ativos venezuelanos, houve, por exemplo, oferta de recursos petrolíferos a grandes produtores americanos — que, prudentemente, responderam com desinteresse. É um sinal claro de que a lógica de promoção de vantagens unilaterais esbarra em limites concretos do mercado, da opinião pública e das relações institucionais.

Do ponto de vista geoestratégico, o que assistimos é um lance no tabuleiro internacional onde a retórica da força pretende reescrever regras. Mas, como em um jogo de xadrez de alto nível, movimentos que desconsideram estruturas e alianças produzem contrajogadas que podem isolar o jogador e fragilizar posições anteriormente sólidas. A preservação da soberania da Groenlândia é, assim, menos uma disputa sobre bases e mais uma defesa dos alicerces frágeis da diplomacia coletiva.

Em conclusão, a insistência na aquisição da Groenlândia expõe um confronto entre visão pessoal de poder e as limitações impostas pela opinião pública, pelo direito internacional e pelo sistema de alianças. O momento exige, mais do que gestos simbólicos, uma arquitetura diplomática que respeite soberanias e contenha a tentação de substituir a negociação pela imposição — condição necessária para conservar a estabilidade do Ártico e a integridade das relações transatlânticas.